いすゞ中央研究所では、研究職ならびにメカニックの新卒採⽤を⾏っております。

当社とともに「運ぶ」の未来の共に創造しませんか?

「運ぶ」の未来を創造する会社として、いすゞ中央研究所は商用車の電動化や自動運転、物流に関連した各種ソリューションについて研究しています。

当社の企業情報や事業内容についてご紹介いたします。

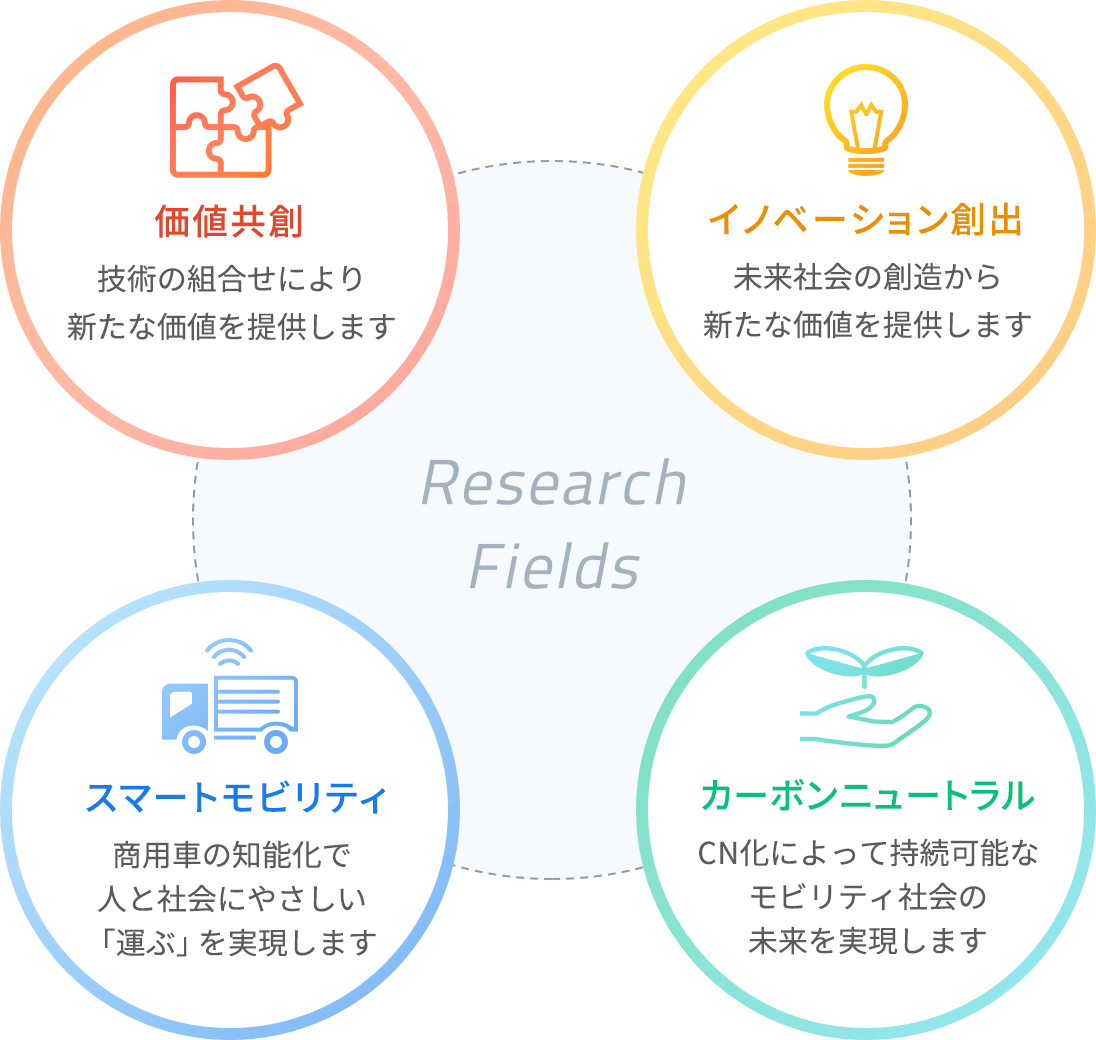

当社の研究領域は、イノベーション創出、カーボンニュートラル、スマートモビリティ、価値共創の大きく4領域に分かれています。

それぞれの分野について、また紐づく技術や取り組みについてご紹介いたします。

研究領域・取り組み

発表論文一覧

「未来の開拓者」として当社で働く研究員やメカニックについてご紹介いたします。普段の業務内容はもちろん、胸の内に秘めた志についてインタビューいたしました。

制度や教育・キャリア、研究開発環境についてご紹介いたします。

当社はいすゞの研究者集団として、研究者が働きやすい環境を⽬指しています。

いすゞ中央研究所では、研究職ならびにメカニックの新卒採⽤を⾏っております。

当社とともに「運ぶ」の未来の共に創造しませんか?